「つながり」から生まれる音楽と交流〜指揮者・曽我大介さん インタビュー〜

【指揮者・曽我大介(そが・だいすけ)さん プロフィール】

1965年生まれ。幼少期にピアノ、中学時代にクラリネット、高校・大学時代にコントラバスと、豊富な楽器経験を持つ。大学時代に指揮活動を開始し、留学先のブカレスト音楽大学在学中にプロオーケストラでデビュー。その後、世界的に活躍する指揮者となる。1991年ルーマニア・ブラショフ・フィルハーモニーの武蔵野市への援助要請をきっかけに、ルーマニアと日本の架け橋としても活躍。近年では、2018年に武蔵野市の文化交流団団長として、ブラショフ市にて日本とルーマニアの合同合唱団で、ベートーヴェンの第九(交響曲第9番)を上演。

【インタビュアー紹介】

西原凜(にしはら・りん)

小林ゼミの3年生。今年度は、曽我さんのインタビューと視覚障害の方向けに対話型の絵画鑑賞のワークショップを行っている林賢さんのインタビューを担当中です。オーケストラでチェロを担当のほか、ピアノも演奏しています。

荒井真純(あらい・ますみ)

小林ゼミの4年生。担当内容は、曽我さんインタビューと雑誌Hanako吉祥寺特集の言説分析。幼少期からピアノを習っていて、中学では吹奏楽部でホルン、高校からコントラバスを担当。大学ではコントラバスがもっと活躍できる(?) オーケストラに所属しています。

山本将巳(やまもと・まさみ)

小林ゼミの3年生。今年度は、曽我さんのインタビューと「ヤングむさしのサミット2021」を担当。音楽経験は、学校の授業と合唱コンクールのみですが……聴くのは大好きです!

富松亮太(とみまつ・りょうた)

小林ゼミの3年生。今年度は、曽我さんのインタビューと「ヤングむさしのサミット2021」を担当中。音楽経験はありませんが、今回のインタビューを通して音楽への興味を持ちました。

指揮者という職業

西原:まず、指揮者というお仕事が、音楽をやっていない方にはあまり知られていないと思うので、そのやりがいも含めて教えていただければと思います。

曽我さん:指揮者というのは、一言でいえば「人の意見をまとめるコーディネーター」。

なぜ音楽をやるのに、同じ楽譜を使っているのにコーディネーターが必要かというと、たとえば同じ脚本を読むのでも、読む人によって読み方が違うように、オーケストラ奏者の達人になればなるほど、色々な表現の可能性を知っています。その中で方針を統一するというのが、指揮者の重要な仕事の一つです。

たまには指揮者の側から、奏者の側に思いつきもしなかった表現上のアイディアを提案してみることもありますが、演奏の現場は共同作業なので、オーケストラの側から主張される音楽も注意深く聞きながら、指揮者はコーディネートして行く。野球やサッカーの監督と同じなのは、自分では直接球に触らないこと(音楽でいえば直接音を出さないこと)。ただ、サッカーや野球と大きく違うところは、過去の巨匠たちが残してくれた、素晴らしい作品という筋書き(楽譜)がちゃんとあること。筋書きに沿ってやるという部分が、やっぱり大きく違うところかな。

西原:ありがとうございます。

曽我さん:やりがいがあることっていう話、してなかったよね?

西原:はい。

曽我さん:やりがいがあるっていうのは、音楽が世界中に伝播されている共通のものであるから。音楽を通じてどこに行っても交流できるし、音楽のおかげで世界中に友達がいるし。音楽という同じ言葉を使ってやる一方で、実際の音楽の捉え方は海外の方と違う部分もあると僕は思っているんだけど、指揮台の上に立てば日本でやっていることと立場は同じで、同じように音楽を作りあげていけることが最大の魅力かな。

これまでの音楽経験と指揮者デビュー

西原:音楽経験として、幼少期にピアノをはじめられて、中学からクラリネット。そこから、コントラバスへと楽器を変えてこられたということですが、何度も楽器を変えてこられた経緯を、少しお聞きしたいなと思います。

曽我さん:クラリネットは中学校のときやっていたんだけど、高校でオーケストラ部に入ってみたら、クラリネットの枠が満杯で、何か他に楽器やりませんか、と。

(一同笑い)

曽我さん:で、先輩が「体でかいからコントラバスでいいんじゃない?」という。荒井さん(注1)と同じようなちょっと間違いをやってですね。

西原のつぶやき

コントラバスとの出会いは偶然のものだったという想定外の答えに驚きました(笑)

(一同笑い)

曽我さん:そういうようなきっかけでコントラバス始めたわけ。その時は弦楽器もやってみたいっていう気持ちはあったんです。一方、コントラバスは楽器が大きいので、個人で買わなくても、たいてい各オーケストラが持っているんですね。そこにコントラバシストが間違いに陥る第一歩がありまして。

(一同笑い)

曽我さん:で、「あー楽器もあるからちょうどいいじゃん」とか思って始めてみちゃったのが、人生の選択の過ちの一つです。

(一同笑い)

西原:過ちなんですか?

曽我さん:そのとおり。明日、高校の同級生が何人か集まって雑誌の取材を受けることになっていて、そのなかには何人か皆さんの大学の先生もいるんです。ちゃんと真面目に勉強してればこういうふうになっていたかもしれない、と思うじゃない。音楽になんかハマらずにね。はい、以上。

(一同笑い)

曽我さん:だから、楽器との出会いはたまたまで、コントラバスで音大まで行けるぐらいにはちょっとうまくなったんだけれども。それから先っていうのはいろんな経緯があって指揮者になっているんです。人生の岐路岐路で色々な人との出会いがあったり。だけどみなさんにはそういう間違いはしないでほしいという、それだけの話。

(一同笑い)

西原:音大に行くための高校ではなく普通の高校でオーケストラ部に入って、そこから音大に行くというのは、僕としてはハードルが高いのかなと思ったんですけれども。

曽我さん:いや、まあ、楽器を弾くって言うことはどの高校に居ても一緒のことだし。もちろん音楽大学に進んだら、その専門をびっちりやるわけだけど、音楽家になるためには大学で学べないこともたくさんあるわけ。実践でやってみて、自分たちで世界を広げていかないといけないこともあるし、逆に本を読めばみてわかることもたくさんあるでしょ?

西原:そうですね。

曽我さん:ね。そんな大学で授業なんか受けなくても。音楽家は実は一生勉強で、僕もまだまだ勉強しなくちゃいけない立場だし、いろんなこと日々勉強だし、いろんなことやっているんだけど、その点から考えてみていたら実は音大に行くことのハードルが高いのではなくて、音楽家になることの一番ハードルが高いというわけ。

西原:はい。

曽我さん:音大っていうのは、それなりにちゃんと楽器が弾けたら入ることができるんですよ。みんな大学がゴールだとか思っちゃうけど、厳しい話をすると、音大を出ても音楽家として立てる人は、いわゆるJリーガーとか、プロ野球選手になれる人たちが一部であるがごとく、ほんとに一部なわけ。たとえば、六大学野球で活躍すれば、一応プロへの道は開けていると言っても、全員がプロになれるわけじゃないでしょ。そういうものだと思います。

西原:はい、ありがとうございます。で、コントラバスをずっとやってこられて、そこからルーマニアに留学する機会があってということだと思うのですが……

曽我さん:なんでルーマニアなの、みたいな?あんなヨーロッパの辺鄙なところ、みたいなそんな感じ?

(一同笑い)

西原:いやいや。まずルーマニアに留学したきっかけについて、お伺いしたいなと思います。

曽我さん:基本的に音楽の留学先を選ぶ条件で絶対的に考慮しなければならないのは、良い先生がいること。だから国という単位の甘い焦点で目的地を決めないで、ピンポイントで「その大学の、この学部」っていうふうになっちゃうと思うの。まあ、それがたまたまルーマニアだったんです。当時のルーマニアには、今、世界中のオーケストラのトップを務めているような人たちを育てた先生がいらした。僕はその音楽大学の第2号の日本人留学生らしいんだけど、そこに留学したおかげでわかったことっていうのがたくさんあるし、そのおかげで今世界中に仲間がいるし。いろんな意味でよかったですね。

ルーマニアの大学に学ぶ直接のきっかけになったのは、日本の先生からの紹介。先生が東ドイツのコントラバスコンクールの審査員を務めていた際のルーマニアからの出場者について、「みんな使っている楽器がひどいんだけど、それぞれの音楽的才能のギリギリまで伸ばしてコンクールにやってくるんだ」と教えてくれたわけ。どんな先生でも、長いこと音楽大学の先生やってれば、30年くらいの間に1人か2人天才は出てくるんです。そういう人がたまたまコンクールで1位とっちゃうってこともあるわけ。そうではなくて、そのクラスから出場している人たちの平均値がおしなべて高いってことは、これはいい教育に違いないと。

だから「お前あそこに行け」って。大学3年生のときに言われて、僕も素直な性格ですから。

(一同笑い)

曽我さん:まあそれで行くっていうのが、直接の動機かな。それまでルーマニアについて知らなかったし。

西原:ルーマニアに留学されて、日本とのギャップは感じられましたか?

曽我さん:東西の政治体制の違いがあり、まだ冷戦の最中という時代でしたからね、当然ありましたよ。当時のルーマニアは独裁政治体制で、半鎖国みたいなことをやっていた。江戸時代の五人組みたいな通報制度みたいなものもあったし、公共の場所では盗聴用のマイクとか結構仕掛けられていたという噂もあって、日本人で向こうに行っている人はスパイの嫌疑みたいなのをかけられて。それから驚いたことに、その当時の日本とルーマニアの間の電話回線っていうのは、2本しかなかったらしい。直接繋げるものがね。

(一同笑い)

今のようにネットで情報が入るものじゃないから。電話回線で通信できる2本は全部傍受されていて、ルーマニアで日本語のわかる人たちが、それを全部聞いて、「やばいことしゃべってないかな」、みたいな盗聴がされている。そういう時代だったんです。だから、ある意味日本との社会的ギャップっていうのは、すごく大きかった。

けれど国民性としてはいい人ばっかりだったからね。いわゆる田舎の人懐っこさと、それからルーマニアという国は東欧圏のなかでは唯一ラテン語系の言葉しゃべる民族で、みんな明るいの。普段の会話でも普通に冗談が混ぜ込んであったり、すごく人懐っこかったり。

ただ社会体制が理由で、一線越えられないなみたいなところも十分ありました。なんと授業の科目の中で、軍服に着替えて受ける軍の授業があったんですよ。

西原:音楽大学なのに軍の授業がある?

曽我さん:そう。ルーマニアの教育はピラミッドみたいになっていて、音楽大学というのはそのてっぺんから数メートルのほんの上澄みで。ほんとに一部の人しか入れなかったんだけど、入ると国民の義務だった2年間の兵役が半年に免除されるわけ。その代わり、大学の上級課程になると、兵役の授業を受けなくちゃいけないわけ。日本の常識では考えられないかもしれないね。先生に「あの授業、僕は受けさせてもらえないんですか?」って聞いたら、「だめです。」って笑って言われましたけどね。

(一同笑い)

曽我さん:そういう意味で、ちょっと一線を越えがたいなっていうところはあったんだけど、でも、その時代に親友だった人は今でも親友だし、今でもやりとりしているしね。あと、自由民主主義の日本に住んでいると、人が人を(人権を抑制して)統制できることが信じられないし、そういう世界があったってことを知ったのは大事なことかな。

西原:なるほど。でも、音楽をやる上では、壁はあまりなかったのですか?

曽我:オーケストラをやっていたら、たとえば『のだめカンタービレ』(注2)とか見たことあるじゃない?

西原:はい。

曽我さん:ああいう世界で描かれないのは、音楽のストイックな部分だよね。

音楽の練習というのは重労働で、最近の科学的な研究によれば、楽器をプロ並に弾けるようになるには、累計1万時間以上練習に費やさなくちゃいけないらしいんです。たとえば、東大オケみたいに授業そっちのけでガリガリやっている人たちとか。

(一同笑い)

そういう人たちだと、それを短時間で稼げるわけだから、早く上手くなる。練習の累計時間だからね。そういう意味で、ルーマニアに行ってよかったのは、他に誘惑ないんだよね。娯楽がないから。

西原:音楽に専念する……?

曽我さん:そうそうそう、あまり面白いこともないし。

(一同笑い)

曽我さん:いわゆるニンテンドーの類もないしさ。テレビつけても共産党が管理する2チャンネルしかなくて、共産党の宣伝番組しかやってないし、そういう世界だったんだよ。だからストイックな鍛錬を積むという意味では、ルーマニアに行ってすごくよかったと思います。

西原のつぶやき

過酷な環境の中でもひたすら音楽に向き合い続けるという下積みの努力があったからこそ、今のご活躍があるんですね。

西原:どうしてルーマニアで指揮を振る機会があったのでしょうか?

曽我さん:まずは、大学のオーケストラの先生に指揮教えてよって頼んで。

西原:それは最初から指揮をということですか?

曽我さん:うん、その大学のオーケストラでちょっと振っていたりしたんだけど、その時にちょっと認めてくれる人がいて、デビューに繋がったんです。「こいつ日本人だし珍しいから、デビューさせとけ。」みたいなそんな感じかな。

西原:いやいやいや。

(一同笑い)

西原:僕自身はチェロとして弾いていても、指揮者に憧れを持つってことがあまりないのですが……

(一同笑い)

曽我さん:それはね、もっと野心を持たないとだめだよ、西原くん。

西原:ごめんなさい。

(一同笑い)

曽我さん:でもほら、指揮者ってやってみたいじゃん、なんとなくさ。人の憧れの職業って、野球の監督と指揮者となんとかだっていう話もあるじゃない。で、やってみると、多分自分の力じゃないけど、なんとなくうまくいっちゃったような気がするんです、うん。ちゃんとこの世界を知った今から考えると、とんでもないことなんだけど。

音楽家のキャリアはある程度運とか、タイミングとか、そういうものに左右される部分があるんです。たまたま私の場合は運が向いていて、デビューの機会があって、それでうまくいっちゃって、ウィーンの音大に入ったら、潜り込ませてもらえてみたいな。そういうことの連鎖反応みたいなのだったのかな。

西原:そこには大変な努力があったと思うんですけれども……

曽我さん:いや、あまり努力した覚えがないんだけど。

西原:楽しんでやっていたら、自然とそうなってしまったっていう……

曽我さん:まあそうなのかな?でも、それなりに自分で勉強することは勉強してきたと思うし。(インタビュー画面の後ろに楽譜の本棚)後ろにガーっと楽譜が並んでいるけど、これもまあほんの一部で。なけなしのお金で楽譜買って、自分なりに一所懸命には勉強していたんだけど。

西原:指揮者に憧れを持っていた、ということですが、前に立って音楽をコーディネートしていくような、演奏者との意見のすり合わせの部分に憧れを感じたということですか?

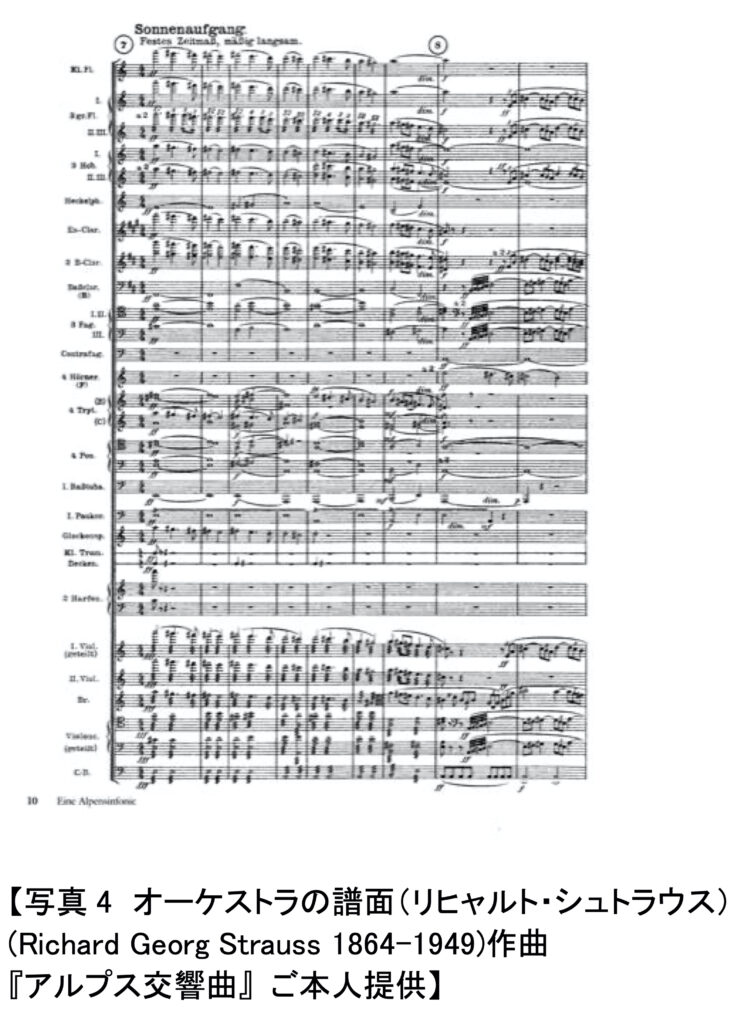

曽我さん:オーケストラの楽譜(指揮者が使う総譜)って、やたらめったら段数多くてさ。「こんなややこしいものからどういう音が出てくるんだろう」っていう、まずこう言う興味が指揮者の入り口かもしれないね。オーケストラで弾いたりして、前に立っている人を見たら、「自分でももうちょっとはできるんじゃないか」とか思っちゃったりするのかもしれない。

それで、楽譜見ていると、「ここから引き出せるものはまだまだ無限なんじゃないかな」って思うようになって。やっぱり自分でやってみて、こうやったらこうなるんだろうっていう興味は湧いてくるよね。同じ脚本からいろんな劇ができるように、自分で脚本を脚色してみたいっていうのは、ある意味演出家とも通じるところがあるし。

というかね、荒井さんよく知っていると思うけど、コントラバスは暇なんだよ!

西原:そうですか !?

曽我さん:そうそう。チェロやヴァイオリンなんかに比べて暇なわけ。

練習中に暇だと、「もうちょっとうまくできんじゃない?」みたいに勘違いもしちゃうわけ。

西原:結構チェロと一緒に弾いているイメージが、僕にはあったんですけど……

曽我さん:まあそうなんだけれど。で、コントラバスは、もうちょっと後ろのほうから高い視点で見ているからね。楽器が大きい分視線も高くて、そうするとオーケストラでみんながしてることも見渡せちゃうし。

日本の指揮者に一時期コントラバス出身の人が多かったのは、そういうこともあるのかもしれない、とか思っちゃったりしています。冗談はこれくらいにして。はい。

(一同笑い)

(注1)荒井さん:曽我さんと同じく軽い気持ちでコントラバスを始めました。

(注2)『のだめカンタービレ』:二ノ宮知子作のクラシック音楽をテーマにした漫画。テレビドラマ、アニメ、映画化された。

指揮という才能

西原:指揮には才能が必要だとお考えになりますか?

曽我さん:才能はやっぱり必要だよね。

西原:ああ、やっぱり。

曽我さん:名CDとか名録音を作った名プロデューサーがいるんだけど、その人はヘルベルト・フォン・カラヤン(注3)という一世を風靡した指揮者に、音楽的に対等にものが言える人だったわけ。「マエストロ、ここが間違っていると思います」、「ここの音を間違えました」、「ここはこうした方がいいと思います」っていう指摘をカラヤンが素直に受け入れるような、そういうすごい人だったの。でも、唯一できなかったのは、手を動かして何かを人に伝えること。

西原:ああ。

曽我さん:やっぱり、いるんだよね。手のジェスチャーがうまくいかない人っていうのは。残念ながら指揮者というのは、人に動いてもらう職業だから、自分の思いと、人に動いてもらうということの折り合いをどうつけるかっていうのは、最大の課題だよね。

まず音楽家としての能力を磨かなくちゃいけないし、プロ並に弾ける楽器がなくちゃいけないと思うんだけども、それ以上に、人とコミュニケートする能力とか、その場で音楽を作り上げる能力とか、空気を読む能力というのは、やっぱり努力だけじゃなくて、才能っていうのかな。それと圧倒的なハングリー精神。これがないとできないものなんじゃないかなと思ったりします。

(注3)ヘルベルト・フォン・カラヤン(Herbert von Karajan,1908~1989):指揮者。20世紀のクラシック音楽界においてもっとも著名な人物の一人である。オーストリア生まれで、1955年より1989年までベルリン・フィルハーモニー管弦楽団の終身指揮者・芸術監督を務める。一時期は同時にウィーン国立歌劇場の総監督やザルツブルク音楽祭の芸術監督なども務め、大きな影響力を持った。

プロもアマも目標は同じ

荒井:東大オケについて詳しく知っていらっしゃるのは、今までになにか関わりがあって……?

曽我さん:演奏会やったことあるよ一度。

荒井:あ、え?

(一同笑い)

曽我さん:大昔に。

荒井:そうなんですね。

曽我さん:そう。まあそんなこともあってね。あとね、なぜか東大に知り合いが多くて。うちの弟も叔父も東大だし、周りに東大の人多いのよ。同級生の中でも東大出た人多いし。僕の高校のオーケストラは、半分以上東大行っているのでね。だから、いろんな話を聞くし、まだ東大出た人たちとの交流もあるし。

僕も「とうだい」に行ったんだけど桐朋音大だったという、それだけの話。

(一同笑い)

曽我さん:ちょっと違うって感じ。

荒井:他のプロオケと比べて、東大オケについてどう思いましたか?

曽我さん:みんな、ストイックだよね。ある意味ね。音楽をつくる方法を自分たちで工夫しようと思っているのは、やっぱりすごく良いことだと思う。京大のオケとかも振ったことがあるんだけど、ちゃんと先輩からの知恵を受け継いでやってきているオーケストラっていいよね。若いなりに無駄に力を使って練習しているところもあるし。そういうのもいいんだよ。

荒井:ありがとうございます。

西原:曽我さんが東大オケにも関わっていらっしゃったというところで、なぜプロだけではなくアマチュアの方々、武蔵野市民の方々もそうですし、学生オケもそうですし……と積極的に関わっていらっしゃるのか、というところと、そのきっかけになる出来事がございましたら、教えていただけますか?

曽我さん:まあ僕だってもともとアマチュアだしね。

(一同笑い)

高校の時から武蔵野市の市民オーケストラとかで弾いていたりしてさ……高校のオーケストラだってアマチュアオーケストラじゃないですか。やっぱり音楽をやることにおいて、プロ・アマはあまり関係ないし、この間もチャリティーコンサートでアマチュアオーケストラを編成して、プロの人たちにトップを頼んだんだけど、やっぱり、それなりに同じ土俵に立てるというのは、音楽の特徴でもあると思うの。まあ、そこには歴然とした力の差はあって……だけどプロ・アマの合同オケでもなんとか成り立つ。

これはそれこそ、ベートーヴェンの時代からの伝統だと思うのね。ベートーヴェンの時代だって、大規模な演奏会になると100%プロで構成されたオーケストラだったわけではなく、アマチュアも混じっていたんです。ただプロとアマチュアの違いというと、どんなことやらせても、プロの場合は合格点がとれる演奏ができる最低限の技術は持っている。

そこの違いはあると思うんだけど、プロだからアマチュアだからっていちいち考えながら指揮を振るかどうかっていう問題ではないと思います。

西原:そうなんですね。指揮を振ったことないので偏見になりますが、プロの方とやる方がやりやすいというか、そういう面があるのかなと。

曽我さん:まあそれは当然実現できることが全然違うからね。

(一同笑い)

西原:そうですよね。

曽我さん:だけど、最終的に目指しているところというのは、それに到達できるかできないかは別にして、プロもアマも同じだし、ベートーヴェンはベートーヴェンだし。プロ・アマの境界線を、僕はみなさんが思っているほど引いているつもりはないし。

ただ、オーケストラの技術にあわせて、「このレベルから話をしなくちゃいけないな」というのは心得ているつもり。大多数の素晴らしい指揮者の方、先輩方もそうだと思うんだけど、そういう人は、オーケストラの状況によっていくらでも伝え方を変えられる。自分から変えていける能力を持っている人たちばかりだと思いますよ。

ルーマニア時代―経済的困窮から広まった支援の輪

西原:音楽経験の話、武蔵野市の話に戻らせていただきますが、武蔵野市長にルーマニアを支援するということに関して援助を要請したと、ラジオでおっしゃっていたと思うのですが、具体的にどういった経緯でどんな要請をしたのかというのを詳しく教えていただけると嬉しいです。

曽我さん:これはちょっと社会的な状況からお話しなければなりませんね。その当時、いまから30何年前の共産圏(いわゆる東側)と呼ばれた国々にはね、共産圏だけで経済を成立させましょうという、アメリカが西ヨーロッパと築いたマーシャル・プランに対抗するCOMECON(経済相互援助会議)という経済圏がありました。

その経済圏の中での貿易はあったけども、それ以外とは基本なし。軍事的な対立もあったから、軍事技術の西側から東側への流入をなるべく避けていたし、東側から求める通商はあまりなかったし。留学当時のルーマニアでは工業製品などの進化は本当に遅れていて、第二次世界大戦当時のレベルのものが残っていたりした時代だったんだよね。楽譜にせよ、楽器にせよね。優れた西側のものは、あまりルーマニアに入ってきていなくて。

さらに当時のルーマニアというのは、独裁者だったチャウシェスク大統領が対外債務を減らすのに躍起になっていたんです。ルーマニアは産油国なんですけど、1970年代に石油が出るぞということで、西側のお金の借款をした。それで石油コンビナートとかを建てたけど、結局は思ったより生産量は伸びなかったんです。そういうのがあって、雪だるま式に対外債務が増えていって、チャウシェスク大統領は「飢餓輸出」ということをはじめた。この飢餓輸出というのは聞き慣れないキーワードかもしれないけれど、たとえば国民が食べるものがない、それから冬に暖房がないという状況でも、輸出できるものはなるべく輸出してしまおうという態度。その時代はなんでもかんでも対外債務を減らすためには輸出をして、その代わり国民の暮らしは、たとえば肉を買うのに2時間並ばなくちゃいけないとか、冬場になると暖房に使えるエネルギーがないもんだから、新聞の死亡欄が1ページになってしまうとかね。ライフラインの最低限も維持できないほど、輸出がされていたわけ。

当然音楽の世界も一緒で、たとえばコンサートホール。外がマイナス20℃とかになっているのに、暖房が入らない。そうするとみんな手袋して、帽子かぶって、コンサートホール内でも息が白くなるのに演奏していると。だけど、観客は満員。みんなエンターテインメントに飢えているからね。音楽をやるための楽器でも同じこと。楽器というのは定期的にメンテナンスをしなくちゃいけないわけだけど、管楽器については、メンテナンスに使う材料もほぼない。それからヴァイオリンの弦なんて手に入らないし。あるとき学生たちが、「マンドリンの弦を張ると、一日だけいい音がするんだよね。」と言っていた。試験の時だけマンドリンの弦に張り替えるんだよね。そういう話があるぐらい物資的にひっ迫していたわけです。

1989年(注4)に東欧にいろいろな変化が起こって、ルーマニアにも革命が起こるわけだけど、それで急に変わるわけじゃなかったんだよね。経済もうまく回らなくて、COMECON体制からの脱却もすぐにできるわけじゃない。そんな時期は生活物資がまず最優先で、音楽家のための物資などというのは最後の最後になるので、ますます困った状況になって。

それで、その時の日本はまだちょっとバブルが残っていたような時代だから、日本の企業でどこか応援してくれるところありませんかみたいなキャンペーンを始めてみたんです。ルーマニアのブラショフというところのオーケストラには、一緒に勉強した仲間もたくさん入っているし、助けてあげたいなと。それでそのキャンペーンを日本のいろんなところでしていた。たとえば、経団連の広報誌に「スポンサー募集しています」と載せてもらったり。経団連に行ったときには、NHKも取材してくれたのね。で、武蔵野市長のところにも応援してくれませんかって行ったら、その日の朝が、たまたま取材してくれたNHKのニュースが流れた日だった、っていうのも功を奏したのかもしれないけれど、「じゃあ検討してみましょうか」っていう話になった。楽器の応援というよりは、オーケストラを日本に呼んだらどうでしょう?という方向で話が進んで。それで、1年後に実際にオーケストラが日本に来て、その時にキャンペーンが行われて、当時1000万円以上の楽器が贈られたんです。世界中に楽器で困っているオーケストラってまだまだたくさんあって、それ以降日本のODA(政府開発援助)なんかも動くようになったのかな。

西原:そうなんですね。その活動をきっかけに?

曽我さん:活動がきっかけなのかどうか分からないけど、それから始まったような気がしないでもない。

(一同笑い)

楽器の援助というのはそれまで例がなかったからね。日本のOfficial Development Assistants(ODA)を通じた楽器の援助は、それ以降結構いろんな国に行われていて、2019年は北マケドニアのオペラ座に楽器が送られているはずです。政府のODAのリストを調べると出てきますよ。

武蔵野市がオーケストラを呼んでくれた時(1992年)は、武蔵野市が中心となった募金活動や、楽器屋さんで提供してもいいよという楽器とか、あとは子供たちに教育楽器を送りましょうということで集まったリコーダーなどが贈られたんです。武蔵野市が中心になっていろいろと活動を盛り上げてくれたものだから、うまく行きました。

西原のつぶやき

普通演奏できる環境ではないなかでも演奏会をなんとかやり遂げようとするところに、当時のルーマニアの方のパッションを感じました。

西原:その楽器の支援活動というのは、武蔵野市から全国に広がっていたという感じになりますか?

曽我さん:その時は武蔵野市と、武蔵野市と仲の良い4市が一緒になってキャンペーンをやってくれて、いろいろ新聞も書いてくれたものだから、集まっていって。全国に広まったというレベルではないと思うけども。一応だったら資料あるよ。あった(背後の棚から取り出す)。

(一同笑い)

曽我さん:(資料見せながら)じゃじゃん、当時の紙資料(注5)。必要だったら送るから。

西原:ありがとうございます。

曽我さん:こんな感じで結構取り上げられている。

西原:これは全国紙ということですよね?

曽我さん:まあまあ、あれだね、地方紙が多いし。あのー……これは地方版なんだろうなあ。この毎日新聞。(新聞記事を見せながら)これ見えるかな、ちょうど毎日新聞のところ。これ、こんなのも多摩版とか東京版とかそういうレベルのものだと思うけどね。でも結構いろんなメディアが載っけてくれているね。必要だったら送りますんで、返してください、あとで。

(一同笑い)

(注4)1989年:ソビエト連邦の衛星国であった東ヨーロッパ(特にワルシャワ条約機構)諸国で共産主義体制が連続的に倒された東欧革命が起こった。1989年11月ベルリンの壁の崩壊、12月ルーマニアの政変、同月のチェコスロバキア共産党の一党支配の崩壊、90年9月ポーランドの非共産党系内閣の誕生などをいう。

(注5)当時の紙資料:「ルーマニア国立楽団『支援します』コンサート」(1992.9.14 朝日新聞)、「ルーマニア・ジョルジュ・ディマ国立管弦楽団 武蔵野公演1300人魅了」(1992.9.14 読売新聞)、”Two East Europe orchestras debut in distinct performances1992.9.20”(1992.9.20 ジャパン・タイムズ)など多くのメディアで当時の活動は取り上げられた。

音楽家とのつながりから生まれる交流

西原:ありがとうございます。ルーマニアの支援の話もいただきましたが、ホームページを参照する限りだと、ルーマニアだけではなくブラジルでも名誉市民の称号をいただいたりと、いろんな国で国際交流を行っていらっしゃるそうですが、ブラジルなどではどのような活動をされていたんですか?

曽我さん:ブラジルには、合計10回くらい行っているのかな。ロンドリーナ市(パラナ州)という町がありまして、そこの音楽祭のボスとたまたまイタリアで知り合ったんです。イタリアでのコンサートの休憩時間にひょこっと訪ねてきて、「お前ブラジルに来ないか?」って。「マジで言ってんの?」とか最初は思ったね。

(一同笑い)

まあそんなノリで軽く行ったんだけど、ブラジルで活動がしやすかったのは、日系人が尊敬されている場所だったから。日本人に対してリスペクトがあるし、最初の年から温かく受け入れてくれる人懐っこいところだし。そういうこともあって、ロンドリーナを気に入ったし、現地の人たちともすぐ仲良くなったし。

音楽祭はその街の最大のイベントで、最初に自分が行った年から気が付いたら8年続けたり。それから、その街の劇場が火事で焼け落ちちゃった時に、その復興キャンペーンもやってみたり。ずっとロンドリーナのみなさんとはお友達関係を続けています。

西原:その音楽家の方とのつながりから、国際交流にどんどん発展していったという……

曽我さん:そうだね、いろいろね。

西原:ホームページによれば、日中国交正常化30周年だったりとかも……?

曽我さん:はい。

西原:マケドニア(現・北マケドニア)における日本国ODA記念のように、ODAとか政府とか、そういった行政との関わりもあったということでしょうか?

曽我さん:あれはね、たまたまだよね、たまたま。そういうタイミングで当たったというだけ。

西原:なるほど。

曽我さん:マケドニア(現・北マケドニア)のケースは国際交流基金から、知人を通じて依頼があったものなんだよね。たまたまですよ。

(一同笑い)

それから中国の話も、知り合いの指揮者に頼まれて行ったら、たまたま国交正常化30周年に当たったみたいな。(一同笑い)

西原:え、そのお話があったときには詳しい話はなかったんですか?

曽我さん:「それがいいんじゃない?」という企画段階でのお話でした。

西原:コンサートをやるとなって後付けで……

曽我さん:まあ後付けというか、そういうタイミングだったんだよね。

(一同笑い)

西原:タイミングとして。なるほど。

曽我さん:でも国際交流をテーマにしたコンサートのなかでも、ルーマニアとの修交100周年はちゃんと企画して、国際交流基金や文化庁にもお願いしてできた話だし、ブラジルの移民100周年もちゃんとブラジルサイドと打ち合わせて実現した企画ですよ。

西原:それはもう曽我さんご自身で働きかけて?

曽我さん:そうですね。

活動拠点をウィーンから日本へ

西原:少し音楽経験の話に戻ってしまうんですけど、ウィーンでのお話をあまりお聞きできていなかったかなというところで。ルーマニア音楽大学の在学中に、まず大学のオーケストラでの指揮経験があって、そこで認められて、プロオケでデビューされたということですが、その経緯をお話いただけますか?

曽我さん:1989年に前述の経緯でプロオケデビューして、その年のうちに、いくつかプロオケを振るチャンスが巡ってきてその経験から、やっぱり自分の力が不足しているなと実感したんです。だからやっぱり指揮をきちんと勉強しなければならないなと思って、ウィーン行って指揮科に入りました。

西原:そのプロオケまでにはどういう経緯がありましたか?

曽我さん:まあでも自分なりに勉強はしていましたからね。

西原:独学で?

曽我さん:それを認めてもらって、知り合いを通じて声をかけてくれるところがあって、実現したコンサートという感じかな。

西原:(笑いながら)なるほど。知り合いというのは先生とか?

曽我さん:そうそうそう、友達であるとか。

西原:それは大学内の指揮科の友達とかそういうところ?

曽我さん:ルーマニアの大学の中の同級生、他の楽器であったり、自分のコントラバスの先生だったり。それから指揮の先生だったり、そういう人たちが声をかけてくれたというのかな。

西原:ウィーン国立音楽大学では、指揮の勉強を専攻されたということなんですけども、在学中からずっとプロオケで指揮をされていたということですか?

曽我さん:そうですね、そして在学中にコンクールとか間違って通っちゃって。

(一同笑い)

西原:いやいや、間違ってはいないです。

曽我さん:だんだん、指揮者として活動する時間が増えて、学業が続けられないくらいになっちゃって。

西原:プロの活動がもっと忙しくなって?

曽我さん:そう。でも、自分では指揮ってどうやって勉強するかわからなかったし、どうやって指揮者になったらいいのかという知識も方法もなかった。かといって今考えてみれば、指揮科を出たから、イコール指揮者になれるというものでもないんです。さっきの話と通じるかもしれないけど、日本で指揮科を出ましたっていっても、指揮者になれるわけでもないし。

でもほら、ウィーン音楽大学は、クラウディオ・アバド(注6)さんとか、ズービン・メータ(注7)さんとか、そういう人たちが出ている学校なので、一応は入っといていいかなって。そういうノリ?

(一同笑い)

西原:いや、ノリで入れる場所ですか?

曽我さん:ノリですノリ。今考えれば信じられないけど。でもとりあえずね、ウィーンの音大で教えている先生にちょっとだけツテがあって。そのツテも頼って。ルーマニアとウィーンの距離ってだいたい東京から北九州と同じなんだよね。だから1000キロ?もうちょっと長いかな?車に家財道具積めば、引っ越しぐらいできるわけよ。で、最初は友達のところに荷物を置かせてもらって、ウィーンの一泊2000円くらいの一番安いホテル泊まって、アパート探しながらというのができたんです。

西原:ああ……(うなづく)

曽我さん:で、学生向けのアパートを探し、2週間くらい経てば見つかるから。そんな感じで行きましたね。

西原:なるほど。

曽我さん:その軽いノリでも、僕みたいなアホな学生を受け入れてくれる素地がまだ大学やいろんなところにあったってことでしょうね。

(一同笑い)

西原:いやいやいやいや。それは本当に才能がおありだったからというところがあるからだと思うんですけども……

曽我さん:ないと思うんだよなあ、今でも。

(一同笑い)

⻄原:16年間ウィーンに在住されていた中では、コンクールで優勝されたりだとか、数々のオーケストラで指揮を振っていらっしゃったりしたと思うのですが、そこから日本に拠点を移されたきっかけはございましたか?

曽我さん:いや、家賃が高くなっていったからね、ウィーンのね。

(一同笑い)

⻄原:単純に経済的な面でっていうことなんですか?

曽我さん:経済的な面もだし、ちょっと効率悪いなと思って。

⻄原:なるほど。ヨーロッパだけではなく?

曽我さん:うん、ヨーロッパに足場を置いとくのも良いんだけど、去年まで(コロナの前)の状態だと、日本からいつでも飛んでいけるじゃない?

たとえば羽田を深夜に発つと、朝の5時台くらいにウィーン着くから、今晩発てば明日の朝の練習に間に合うわけ。そういう状態だから、別にヨーロッパに本拠を置いておく必要もあまりないかと思って。ヨーロッパに泊まっているのが年に2ヶ月くらいだから、それだったら1年アパート置いておくよりも、普通にホテル借りたほうが掃除しなくて済むと。

(一同笑い)

⻄原:大きな転機があったわけではなく、生活面からということですか?

曽我さん:色々思うところがあって、二重に持っている楽譜が増えてきたなぁとかね。ヨーロッパで置きっぱなし、日本で置きっぱなしとかね。昔はどっちにどれが置いてあるかは覚えていたんだけどね、さすがにだんだんわからなくなってきてね。

(一同笑い)

(注6)クラウディオ・アバド(Claudio Abbado,1933~2014): 指揮者。イタリア・ミラノ生まれ。ミラノ・スカラ座の首席指揮者・音楽監督・芸術監督、ロンドン交響楽団の首席指揮者・音楽監督、ベルリン・フィルの首席指揮者・芸術監督を歴任した他、若手音楽家の育成にも力を入れ後世の音楽家に多大な影響を与えた。

(注7)ズービン・メータ(Zubin Mehta,1936~): 指揮者。インド・ボンベイ生まれ。ウィーン・フィルのデビューで脚光を浴び、ニューヨーク・フィルの音楽監督、イスラエル・フィルの音楽監督、バイエルン国立歌劇場の音楽監督を歴任。

武蔵野市の魅力

⻄原:なるほど。日本に拠点を移されて、武蔵野市を選ばれたというところで、武蔵野に特別な想いがあったりしたのですか?

曽我さん:いや、それは実家があったからだよ。武蔵野市に。また、そこそこ便利だからね。総武線と東西線が通っていて、井の頭線終点だし。

(一同笑い)

⻄原:なるほど。

曽我さん:まあ祖父の代から武蔵野市に住んでいたんだけれど。そのことを除いても武蔵野市はインフラがいいんだよね。たとえば、良い図書館がある。指揮者として勉強するのに、きちんとした量の蔵書があるっていうのは大事なポイント。武蔵野市の図書館に周りの市の人が借りにきちゃうくらいだから。

音楽の書籍っていうのは、一度出ると初版のみで廃版になっちゃうものが多くて、貴重な資料がすぐ市場からなくなっちゃう。だからAmazonとかでとんでもない値段がつけられた中古書を買わないといけなくなったりするわけ。そのようなことを思うと、指揮者としては都市インフラがちゃんとしているところじゃないと活動しにくいね。

⻄原:そういう環境がちゃんと整っていたからっていうのも、武蔵野市の魅力としてはあるというとこですか?

曽我さん:当然あると思いますよ。

武蔵野市とブラショフ市を繋げる

⻄原:ありがとうございます。ここからルーマニアとの交流の話に戻ってしまうのですが、ルーマニアのブラショフ市との交流をきっかけに、武蔵野市の市⺠同士の交流を促したり、楽器の援助であったり、そうした⻑い援助の交流の礎を築かれたと思うのですが、演奏だけでなく、人々の交流を生み出すことにも力を入れているのでしょうか?

曽我さん:でもね、僕が交流を押し進めたのではなくて、僕は入口を作っただけで、あとは武蔵野市のみなさんがやってくださった、っていう印象が強いんだ。

⻄原:武蔵野市にそういった土壌があった?

曽我さん:そうそう。武蔵野市に基本的にはブラショフ市との交流をやってもらっていてオーケストラを振りに行った際に、ブラショフ市側で交流事業の準備が進んでいない場合はブラショフ市役所に乗り込んでわーってやったり。その程度のことはやっているけど。

(一同笑い)

⻄原:その乗り込んだっていうのはどういう?

曽我さん:乗り込んでいったというか、ブラショフ市役所の部⻑以下は全員知っているからね、「武蔵野市のこの話どうなっているのー?」って優しくね、乗り込んでいくわけですよ。

(一同笑い)

曽我さん:zoomのミーティングもあれなんだけど、やっぱり人と人が会って話さないと進まないことってたくさんあるんだよね。zoomだけじゃどうにもならない状況ってたくさんあるからね。会って、のっぴきならない状況を作らないとダメなことってたくさんあるんですよ。

⻄原:武蔵野市との交流があるとのことですが、武蔵野市の、たとえば行政のどういったところが良いと感じられて、どういったところを改善してほしいと思われているのですか?

曽我さん:まあ色々ありすぎて困っていますけど。

(一同笑い)

曽我さん:まず、武蔵野市っていうのは、市⺠活動っていうのが結構盛んなのね。いろんな意味で。市⺠活動が盛んなところだったから、市⺠活動として交流が上手くいったところもあると思う。そういう人たちのパワーがあるし、やっぱり市⺠の人たちの声をたくさん拾い上げようとする市の体制があります。

ただ市は、市の強力なオピニオンとして色々動くっていう例は、最近はあんまりないのかなあ?だけど市⺠が提案していくことに関しては、なるべく応えようという姿勢はあると思いますよ。

交流に関しては、市民と行政がある程度手を取り合って作った部分もあるし、そういう体制があったから上手くいったという部分と、うまくいかないな?という部分もあったかな?

僕がお手伝いしたのは、日本人的なメンタリティと向こうの人たちのメンタリティの違いを上手く中和するっていう部分。日本人だと端から端まできっちりやろうとしてイライラして、でもルーマニア側は「そのときが来ればなんとかなるよ」って思っているところがあるわけ。どちらも気持ちもわからなくもなくてね。

日本人はだいたい、「今日やることは今日やらなくちゃいけない」と思っているところがあるけど、ルーマニア人はね、「明日できることは明日やるんだ」と。そういうメンタリティの違い。

⻄原:心にちゃんとゆとりを持っていらっしゃる?

曽我さん:いや、ただ単にラテンなだけ。

⻄原:なるほど。

曽我さん:それがいい面と悪い面と。僕はロシア語をルーマニアで習ったんだけど、その先生が、「言葉って言うのは辞書で学べませんから。人のメンタリティとか文化っていうのをまとめて学ぶことが、言葉を学ぶことです。」ってはっきり言っていました。だからそういう意味でね、上手くいかなくなってくると、そういうこと(中和)はやりましたけど。

⻄原:交流活動が上手くいかなかったことで、印象に残ってるエピソードはありますか?

曽我さん:僕は苦労しないよ。市役所の皆さんが苦労していらっしゃるんだなって思って。

武蔵野市の住⺠のお金を、公的な機関として預かってやる以上は、その意義をいつでも市⺠に対して開示できなくちゃいけないから。まずなぜルーマニアなのかっていう意味まで含めて。だからそういったところは大切だと思います。向こうとのちょっとしたトラブルだとかは、法律の違いもあるから大変だったと思います。僕は友達付き合いみたいな感じで適当にやっていただけなので。

⻄原:いやいや。先ほどの話にもあったと思うのですが、音楽家の方との交流から国際交流に近いところまで発展していったという。人とのつながりから市⺠レベルまで活動が広がっていったということですか?

曽我さん:そういうことだよね。人と人のつながりがないと何も生まれないし、今の現生人類っていうのは、人との交流を求めて北アフリカから伝播して行ったわけでしょ?だからそういうものを見たい、伝えたいという本能があるのは確かです。そしてその中で文化が生まれてきた。伝える方法も色々。そんな本能があるから我々が通信会社の餌食になるのは正直しょうがない話で。でも、だからいろんなところで交流によって文化が花開いていったわけだよね。

西原のつぶやき

人々の交流を、歴史的な観点から捉えている曽我さんの姿勢は興味深かったです。

コロナ自粛中の活動について

⻄原:今コロナ禍になってしまって、国際交流もかなり制限されてしまったと思うのですが、この期間は特にどのようなことをされていらっしゃいますか?

曽我さん:7ヶ月間舞台に立たなかったのは指揮者としてのキャリアの中で初めてのことだから、なかなかだね。だけどその間も自主トレーニング期間だと思って、毎日走り込みしたら生活が楽になったね。

(一同笑い)

⻄原:運動されていた?

曽我さん:そうそうそう。やっぱり職業病ってあるわけですよ、一応指揮者だってね。みなさんの歳では全く関係のない肩の痛みだったり、肘の痛みだったりが出てくるわけ。ご老体ですから。

(一同笑い)

曽我さん:そういうことが体をつくることによって根本的に解決される。やっぱり体のバランスを使うこととか、そういうものを意識しながら自分のトレーニングをすることは大事だなって思うわけ。自粛期間前ってのはバンバン指揮活動をしていたから、そこでは体が疲れていたなあって思う瞬間もあって。ところが半年間もトレーニングすると、その期間後の仕事中の体の楽さ加減が全然違う。だから悪いことばかりではなくて。

コロナ が出てきたとき、「そう簡単に終わることじゃないな」と思って、「この期間じゃなくちゃできないことをやりましょう」って最初に腹を括ったのね。その後も仕事が次々キャンセルになったり、来年に持ち越しになったりとか色々あったけどね。これまでできなくてこの期間だからこそできたことは沢山あったし、でも思っていてできなかったこともあるんだけど、半分くらいの目標は達成したからいいかなって思っています。

西原のつぶやき

数ある音楽家のなかでも、指揮者の方ほど全身の身体の部位を使って音楽を表現する方はいないと思っていたのですが、やはりそこには地道なトレーニングがあったのだなと曽我さんのお話を聴いて気づかされました。

⻄原:指揮は1人でやるのは難しいという部分はあると思うのですけれども、コロナ期間の交流という面でお考えはございますでしょうか?

曽我さん:交流は、適当に Facebook とかTwitterでやっているからね。

(一同笑い)

曽我さん:別に交流できなかったからって困っているってことはないけど、「あいつと酒飲みたいなあ」とかはあるね。今年はあいつの作ってくれる酒欲しいけど、貰いに行けてないなとかね。ルーマニアはさ、日本と違って自分の家でお酒作ってもいいからさ。

⻄原:あ、そうなんですね。

曽我さん:そうそう。よく知らないだろうけど、日本は戦後すぐ、工業用メタノールが含まれた密造酒が沢山作られたらしく、それで視力障害に陥った人も出たりして、そんなことから日本の酒税法は特に厳しい。でもヨーロッパだと、結構自家用酒作っている人いるから。

山本:ルーマニアには毎年行かれているんですか?

曽我さん:今年(2020年)も一発目のお仕事がルーマニアだったからね。

山本:そうなんですね。ブラショフ市に限らず?

曽我さん:今年はブカレストのフィルハーモニーが最初でした。1月3日の夜、まだ三ヶ日で空港に鏡餅が飾られている間に出かけてって感じで。

⻄原:コロナで活動が中断になったのは1月?

曽我さん:3月以降だね。2月の中頃に浜松で指揮をした時は、まだ静岡県には感染者が出ていなかったからね。で、のっぴきならなくなったのはその後だから。実際、3月の公演が全部キャンセルになって、3月はヨーロッパでもコンサートがあったんだけど、それもキャンセルになって。でも指揮活動は2月の半ばくらいまではやっていたよね。

⻄原:ベートーヴェンのジャンボリー(注8)を初めとして、徐々に音楽活動を再開されたと思うのですが、コロナ禍を経て、音楽活動に対して、気持ちの面などで変わったところはありますか?

曽我さん:改めて、人って会わないとだめねってね。

オンラインの演奏のなんか作ってみたりしたけど、あんなことやっても、結局みんな物珍しいからイエスって言うのであって。真のところでオンラインの演奏が共感できるものかっていうと、そうではないね。こういう会議だって、実際にいるときの空気感とか、Wi-Fiの入りにくさとか、そういうものも共有しなきゃわからないものってたくさんあるわけですよ。だからヴァーチャルリアリティとリアリティの違いのリアリティ部分の重要さ、っていうのは改めてわかるし。

やっぱり音楽だって、録音したものは最終的には恐ろしいことに、映画のドルビーシステム(注9)とかは別にして、たった2つのスピーカーで再現されるものだから。その場の息遣いとか、お客さんの反応に対する演奏家の反応っていうのまでは分からない。それはパフォーミングアーツ全体、音楽のみならず。立川談志(注10)さんの素晴らしい高座がDVDじゃ全くわからないっていう話もあって、落語だってそうだろうし。そういうものも含めて、生のものの大切さ。生のメッセージを届ける大切さっていうのも思うね。

⻄原:演奏者の息遣いや反応まで含めて音楽だと。

曽我さん:そうだし、やっぱり我々演奏家っていうのは、お客さんの空気を読むからね。「あの親父さん、前の方ですわっているのに、あーいびきかきはじめて……」とかそういうのもあるからね、たまに。

(一同笑い)

曽我さん:まぁそういうネガティブなものじゃなくて、ポジティブな人間の反応っていうのを我々は常に汲み取ろうとしているから。

(注8)ベートーヴェンのジャンボリー:曽我さんが中心となって編成したプロの演奏家とアマチュアの武蔵野市民による合同オーケストラ「ベートーヴェン・ジャンボリー2020オーケストラ」が、2020年12月12日に開催したコンサート。

(注9)ドルビーシステム:ドルビー社が開発したノイズリダクションシステムのこと。

(注10)立川談志(たてかわ・だんし、1936~2011): 落語家、政治家。東京生まれ。本名、松岡克由。5代目立川談志を襲名後落語家として活躍したほか、1971~1977年まで参議院議員を務める。著書には、「現代落語論」「あんたも落語家になれる」など。

ベートーヴェンへの想い

⻄原:ありがとうございます。ベートーヴェンの第九をアマチュアの武蔵野市⺠の方を巻き込んでやっていらっしゃると思うのですが、ベートーヴェンに特別な想いがおありなのでしょうか?

曽我さん:まず私はウィーンで勉強した者として、ベートーヴェンとかモーツァルト(注11)とかハイドン(注12)とか、そういうウィーンの古典と言われているものはできなくちゃいけないと思っています。演劇家としてシェイクスピアができないと、とか落語家だったら古典落語できないといけない、とかあるでしょ。そんなものであることは確かです。

一方、ベートーヴェンは業績もすごいから名前が残っているわけです。私自身、2020年がベートーヴェンの生誕250周年ということで、ベートーヴェンの音楽や記録を改めて勉強することによって、わかったこともたくさんあったし。その中で特に面白かったのは、ベートーヴェンそのものじゃなくて、彼を研究してきた人の書き方。その人々の立場によってベートーヴェンの捉え方が違ってくる。たとえば文学部だったら、シェイクスピアだって、評論によって捉え方が違ってくる、って話はよくあるでしょ?哲学なんて、もっと人によって解釈の仕方が違ってくるわけじゃない?カントの捉え方だって、ヘーゲルの捉え方だってさ。哲学者による捉え方と、一般の文学者が評論した捉え方か、音楽家が評論したときの捉え方だとか、多角的な見方で見ると、一人の天才を取り巻く解釈ってたくさんあるんだよね。そんなふうに、噛めば噛むほど味が出てくるスルメみたいな人は偉大だよね。それはベートーヴェンだけではないけれど。

⻄原:今年(2020年)、生誕250周年ということで、ベートーヴェンはかなり注目されていると思うのですが、ベートーヴェンなどの誰もが知っている偉大な作曲家でも、やはり知られていない側面はあったのでしょうか?

曽我さん:ベートーヴェンみたいにすごかった人っていうのは、資料を残した人たちの思い入れが強すぎて、客観的な資料が割と少ないことが、後世の人々がベートーヴェン像を描こうとしたときに問題になるのかもしれない。書いた人それぞれの立場があった、という考え方で資料を読めば、新しい面がまだ掘り下げられるかもしれないね。科学の世界でのアインシュタインの存在であったり、文学の世界でもいくつか転換期があったりしたわけだけど、後に出てくる人の価値観まで変えられる人っていうのは、そうそういないからね。

そういう意味では、ベートーヴェンはみんなに影響を与えたと思うし、その当時一緒に生きていた人の中には、「ベートーヴェンと仲良かったのよ」ってアピールしたかった人がたくさん居たわけだから。そうするとベートーヴェンに関する変な逸話がたくさん出てきたりもするわけよ。それはしょうがない。

(一同笑い)

曽我さん:だけど他の全然知らない作曲家の人たちに比べれば、いろんなことが残っているから、まだまだ面白いことはあるなあと。あと、今はインターネットとかで当時の新聞読めるでしょ?

⻄原:ベートーヴェンが生きていた頃の?

曽我さん:そうそう、ベートーヴェンが生きていた時代の新聞が直接読めるから、それはいい時代になったなあと。ゴシック文字も多いけど、Google booksでも昔の色々な資料が出てくるから。

(注11)モーツァルト(Wolfgang Amadeus Mozart, 1756~1791): ウィーン古典派を代表する作曲家。オーストリア・ザルツブルク生まれ。幼少期から神童と呼ばれ父・レオポルド(Johann Georg Leopold Mozart,1719~1787)に連れられてヨーロッパ各地で演奏旅行を行った後、ザルツブルク大司教に仕えた。ウィーン独立後も作曲家、演奏家、音楽教師として活躍。作品に、交響曲・協奏曲・室内楽曲・ピアノソナタのほか、オペラ「フィガロの結婚」など。

(注12)ハイドン(Franz Joseph Haydn, 1732~1809):古典派を代表する作曲家で「交響曲の父」とも言われる。オーストリア・ローラウ生まれ。聖歌隊に属した少年時代を経て、作曲家として頭角を現した後、常設のオーケストラも有するハンガリーのエステルハージ家に楽長と仕え、晩年には国際的な評価も確立した。交響曲・ピアノソナタ・協奏曲・弦楽四重奏曲のほか、オペラやオラトリオも制作した。

※ベートーヴェンの時代の新聞について

https://anno.onb.ac.at/cgi-content/anno?aid=wzz&datum=18240504&query=%22Ludwig+van+Beethoven%22&ref=anno-search

例として『ウィーン新聞』1824年5月4日付

ベートーヴェンの交響曲第9番の初演告知が8ページ目にみられる。

目標が研ぎ澄まされていく

荒井:先ほど、ベートーヴェンが特に好きというわけではないとおっしゃっていましたが、逆に曽我さんが個人的に好きな曲や作曲家はありますか?

曽我さん:んー。ベートーヴェンも好きだし、モーツァルトも好きだし、マーラー(注13)も好きだし、ブラームス(注14)も好きだし困っちゃうね。チャイコフスキー(注15)も好きだしね。

いやあ、好きだという感情以上に、演奏するときは作品との疑似恋愛だと思うの。ベートーヴェンだって駄作はあるし、モーツァルトだって駄作はあるわけよ。でも、やっぱり自分が関わっている曲に対して疑似恋愛するくらいじゃないと、演奏家って良い演奏はできないなと思ったりするの。まあまあ好きな作曲家はいるし、やっぱりウィーンで勉強したからウィーンの作曲家に馴染みはあるんだけれども、世の中にたくさん素敵な女性がいるのと同じごとく素敵な曲は沢山あるんです。もちろんウィーンに関係しない作曲家にも素敵な作品がたくさんあります。答えになってない? 大丈夫?

(一同笑い)

荒井:大丈夫です。

西原:では、尊敬する音楽家や尊敬する人はいますか?

曽我さん:んー、自分以外の指揮者は尊敬するな。そして自分が直接習った先生はやっぱり尊敬しています。この間引退されたベルナルド・ハイティンク先生(注16)とか、50代で亡くなったジュゼッペ・シノーポリ先生(注17)とか、そういうマエストロたちは当然尊敬の対象です。自分がコントラバスを習った先生も尊敬していますよ。それだけじゃなくて、世の中やっぱりすごい人はたくさんいます、本当に。尊敬できる人で世の中溢れています。

荒井:もうひとつ聞きたいのですが、指揮を習った先生を真似するというか、受け継いでご自身の指揮をしていらっしゃるのでしょうか。私としては指揮をどう振るのか全くイメージがつかないのですが、指揮者によって全然動きも違うのかと思って。目指すものがあって、それに向けて自分なりに練習していくのか、自分の中から出てくるのか。

曽我さん:芸術においては、基本的に型から入ることは間違ってないと思います。型から入るというのは、先生のやってきたことをそのまま受け継いでやっていくこと。それが自分の中で昇華されて、自分の形になっていくんだと思う。で、先生から来たものは、やっぱりロジック的なものとロジック的でないものがあるから、自分の観察力でよく観察して、ここが必要なんだ、ここは必要じゃないんだということを理解した上で取り込んでいく。とりあえず僕は、自分の先生がやったことで良いことはなるべくできるようにしようと思っていた。それが第一段階だったわけ。

でも、いろんな音楽家と交流があって話を聞くと、お琴なんかもっとすごいんだってね。お琴って、先生が見本見せるじゃない? 「ぺんぺぺぺぺん」とかやって、その「ぺんぺぺぺぺん」ができないと、いきなりバシってたたかれて。で、先生がもう1回、「ぺんぺぺぺぺん」とやって、もう1回やらせて、できるまで100回でもやるんだってさ。

西原のつぶやき

先生の言うことをそのまま受けとって再現するのにも相当の練習が必要だと(僕自身の経験でも)感じますが、さらにその上の段階として、いろいろな先生の意見を取り入れながら自分の理想像や観察眼も磨いていく曽我さんの音楽に対する姿勢はまさにプロフェッショナルだなと感じました。

西原:そこだけを?

曽我さん:そうそう。それは極端な例だとしても、やっぱり型から入っていくというのは間違いじゃないよね。偉大な教育者であった齋藤秀雄(注18)先生がおっしゃっていたのは、「僕が教えてるのは楷書の書き方」だと。「楷書が書けないやつには、行書は書けない」と。そういうことだと思うのよ。自分でなるべく先生のやっていることを理解し、自分の能力なりにできるようになる。そこらへんのところまで、ちゃんと型ってものを理解しようとして、先生がやっていたことをできるようにしようと思って、いろんな先生についていました。

西原:ありがとうございます。本当にいろんな先生方の型を見てこられたと思うのですが、目標を見失う経験、自分の軸を見失う経験はありませんでしたか?

曽我さん:いや、逆に絞られていくかな。僕が習った先生というのは運良く一流の先生で、若い時から一流の人たちと共演させてもらって。そんな一流の人たちと関わらせてもらうとそういう人たちが目指しているものが、やっぱりひとつなんだってことは、わかっていくね。ひとつのものに対して、アプローチをする方法が違うだけで。高い目標を研ぎ澄ましていく、って言ったらいいのかな?いろんな共演者に恵まれると、共演したときのシンパシーも感じるようになってくるし。

極端な話、違うジャンルでも求めるものは同じじゃないかなと思い始めている自分がいます。東大出版会から出ている本読みました? 『芸術を創る脳』(注19)。その本の中で、ホストである酒井邦嘉(注20)さんが、羽生善治(注21)さん、千住博(注22)さん、前田知洋(注23)さん、僕の4人と別々に話したんだけど、その4人が出版記念に会った会があるのね。4人プラス酒井先生かな。その時思ったのは、やっぱりどのジャンルの芸術の人でも追求するものは一緒だと。そういう感想持ったなあ。

(注13)マーラー(Gustav Mahler, 1860~1911):交響曲と歌曲で著名な作曲家・指揮者。ボヘミア王国・イーグラウ(現チェコ・イフラヴァ)出身。15歳で現在のウィーン国立音楽大学に入学して作曲を学び、1880年には指揮活動も開始した。以後はブダペスト王立歌劇場等で芸術監督や指揮者として活躍しながら、作曲活動を続けた。

(注14)ブラームス(Johannes Brahms, 1833~1897): 北ドイツ・ハンブルク生まれの作曲家。ピアニストとして活動する傍で作曲活動を開始し、ロマン派の時代でありながら、古典主義的な傾向も示したことから「古典主義者」とも呼ばれる。交響曲・ピアノソナタ・器楽曲など、多くの作品を世に残した。

(注15)チャイコフスキー(Pytr Il’ich Tchaikovsky, 1840~1893):『白鳥の湖』などの作品で知られるロシアを代表する作曲家。ウラル地方・ヴォトキンスク出身。交響曲やピアノソナタ、バレエ音楽、オペラなどあらゆるジャンルを手がけ、その作品の数々は今日まで広く親しまれている。

(注16)ベルナルド・ハイティンク(Bernard Johan Herman Haitink, 1929~):オランダ・アムステルダム出身の指揮者。ヴァイオリン奏者として音楽人生をスタートさせた後、指揮者デビュー。ボストン交響楽団首席客演指揮者をはじめ、世界中のオーケストラや音楽祭で要職を歴任。2019年9月の公演で現役を引退した。

(注17)ジュゼッペ・シノーポリ(Giuseppe Sinopoli, 1946~2001):イタリア・ヴェネツィア出身の指揮者。サンタ・チェチーリア国立音楽院管弦楽団常任指揮者、フィルハーモニア管弦楽団常任指揮者・音楽監督などを歴任。

(注18)斎藤秀雄(さいとう・ひでお, 1902~1974):チェロ奏者、指揮者、音楽教育者。曽我さんの母校である桐朋学園大学の教授や、日本指揮者協会会長を務めた。

(注19)曽我 大介, 羽生 善治, 前田 知洋, 千住 博著、酒井 邦嘉編,2013,『芸術を創る脳――美・言語・人間性をめぐる対話』,東大出版会.

(注20)酒井邦嘉(さかい・くによし, 1964~):脳生理学者、東京大学教授。曽我大介氏の高校の先輩にあたる。

(注21)羽生善治(はぶ・よしはる, 1970~):将棋棋士。将棋界で初の全7タイトル(竜王・名人・王位・王座・棋王・王将・棋聖)の独占を達成。

(注22)千住博(せんじゅ・ひろし, 1958~):画家。京都造形芸術大学附属康耀堂美術館館長・大学院芸術研究科教授などを務める。代表作に『ザ・フォール』などがある。

(注23)前田知洋(まえだ・ともひろ, 1965~):プロマジシャン。マジック専門会員制クラブ「マジック キャッスル」に日本人最年少で出演するほか、第一回マジシャン・オブ・ザ・イヤーを受賞。現在は日本奇術協会クロースアップ委員長を務めるなど、日本を代表するマジシャンとして知られる。

創作と表現は活動の両輪

西原:今現在、一番力を入れているのはどういった活動ですか?

曽我さん:とりあえず本を1冊書き上げた後、コロナだなんだで出版時期が遅れたもんだから、また書き足したいことが出てきちゃって。それをどうするかという編集者とのお仕事があります。それをこの休み中(インタビュー時期はちょうど2020年の指揮活動が終わった年末)になんとかしないとなっていうのと、今年(2020年)書いた3曲の中で、2021年に初演が持ち越しの曲もあるので、それらの見直しをしたり。それから新しい曲を作ったり。

当然近い将来にはコンサートがあるので、それを見据えたり。それ以外でいえば、今ちょっとだけある休みの時期に本を沢山読みたい。読まなくちゃいけない本が山積みになっているので。

西原:執筆活動であったり、作曲活動であったり、創作活動の発想の源というのは、普段の演奏活動から生まれてくるものなんですか?

曽我さん:創作すること、創作するものを表現することっていうのが両輪だと思っているんです。こっちがわかると、こっちがわかるようになってくる。音楽の表現の仕方を解き明かすことは、逆にいうと、作曲の手法や発想の仕方を解き明かすことだから。

今から20年くらい前までは曲を書いてなかったから、その頃にはわからなくて曲を書くようになってわかるようになったことは、たくさんあるね。で、書けば書くほどわかってくるし、で、書いたら書いたあとで、新たな楽譜を読んだりすると書いたことからのフィードバックもあるし。普段は静かな紙の譜面からどうやって生きた音楽を作るかってことをやっているわけだから、当然その書いてあることの意味がわかんないといけないし、意味がわかるためにはそれを作っていかないと。やっぱりわからない部分はたくさんあるし、ということかな。

西原:20年前はまだ作曲をされていなかったということですが、作曲を始めたきっかけはありますか?

曽我さん:とある関西のソプラノの方から相談を受けて、「50歳の記念リサイタルで、自分のボーイフレンドの書いた詩を連作楽曲にして、オーケストラを使って歌いたい」という話だったので、「じゃあ書こうか?」って言ったのが最初かな(注24)。指揮者の勉強で、作曲実習に近いことはやっていたので、いざ書こうと思えばできる。まとまった形にしたのは、それが最初かな。で、書き始めたら書き始めたで、結構書いてくれっていう人がいて。

西原:そこからどんどん広がっていった?

曽我さん:そうだね。

西原:それは普段から、表現の仕方を楽譜から考えていらっしゃるから、創作にも応用できたということですか?

曽我さん:それはそうだよね。文学だって、やっぱり書くときはある程度のインプットがないと書けないでしょ。インプットの量が多ければ多いほど、いろいろな展開の仕方がわかってるわけだから、アウトプットがしやすくなるっていう部分もあるよね。

(注24)曽我大介作曲「心は地球をかけめぐり」 オクタヴィアレコードより

※曽我大介さん作曲の「上溝(かみみぞ)のお囃子による幻想曲~2020日本の夏祭りへオマージュ~」の新作初演動画(指揮:曽我大介さん、演奏:東京ニューシティ交響楽団)が、以下のリンクよりご覧いただけます。是非ご視聴ください!

あらゆることが音楽につながる

西原:指揮だけではなく、作曲や執筆活動など、いろいろなことを同時にやることで、お互いのことがわかるようになるというお話でしたが、今後これをメインにしたいという意志があるというよりは、いろいろなことをお仕事としても、自分のやりたいこととしても、さまざまなジャンルで続けていこうというビジョンでしょうか?

曽我さん:結局はでも、自分の基本は指揮者なんだよね。そして基本は指揮者なんだけど、ありとあらゆることが音楽につながっている。たとえば、畑で野菜とかも作っていてもね。

(一同笑い)

そういうことも含めて。たとえば、畑でゆっくり成長するものを見るにつれ、やっぱりゆっくりとした音楽の表現というのはどういうものか、って思ったりするわけ。19世紀のバレエの教本で、アダージョというゆっくりした動きがあるんだけど、それはある理論書によると、花の開くスピードで行う表現。花の開くスピードで、グッと、ほとんど静止したままやるためには、ものすごい筋肉のトレーニングが必要なわけ。

それはそうとして、やっぱり人の美的感覚とか、それから音楽的な感覚っていうのは、日常生活に依っているところがあるし、日常を見て美しいと思うことにも依っているし、いろいろな感覚があると思うんです。その中で、自分が食べることだとか、料理を作ることも、自分のメインのことの相乗作用として伝わっていくと。

よくアマチュアの音楽家の皆さんに話すんだけど、「ここで合唱をしている、ここでチェロを弾いている、ここでコントラバスを弾いているあなたが非日常だとは思わないでね。日常なんだ。日常の生活を高めていけば、楽器が上手くなる。すべての生活のクオリティをちょっとずつ高めていくと、元のことに跳ね返ってくる」と。

西原:それは自然と?

西原のつぶやき

コロナ禍で僕の所属するオケは日常的に練習をすることが難しくなったのですが、対面で合奏する機会が減ったからこそ日々の生活の場面で音楽を捉えていくことはますます重要になってくると感じました。

曽我さん:と、思いますよ。やっぱり楽器が上手い人ってね、会社で超仕事ができていたりするのよ。

西原:僕の知り合いというとても狭いコミュニティの話になってしまうのですが、日々ちゃらんぽらんな人が楽器を弾くと人が変わったりというのもあるのですが。

曽我さん:だけど、日々ちゃらんぽらんな人がちゃらんぽらんに仕事やっていると上手くいったりするのかもしれないよ。

西原:なるほど。

曽我さん:長くお付き合いがある大学オーケストラでも、毎年4年生でトップになる人は、絶対留年しないし、絶対一流企業とかに就職しているし、楽器も上手いし。毎年見ているとそうだね。で、ちょっと残念な人がハマりすぎて留年するとかそういう。

(一同笑い)

新しい人と知り合えるって嬉しい

山本:人間はもともとつながりたい生き物だといったお話がありましたが、曽我さん自身が市民同士の交流に関わっていくモチベーションとしても、つながりたい、人と交流したいという思いがあるのでしょうか?

曽我さん:いや、僕はね、交流ということに対して身構えてないんだよ。日本だと「国際交流」とかいう訳のわからない堅い言葉使ってさ、最初から身構えているんだよね。

外国だと、初めて行ったオーケストラでも「みなさん、こんにちは」って言ったら、あとは大体ちゃんとベートーヴェンならベートーヴェンという目標に向かってやり出すわけ。その作業の間で自然と友達もできるし、自然とコミュニケーションの輪が広まってくるし、そういうものだと思っているから。

市民交流を生涯目標として進めようという気はちゃんちゃらなくて、結果として、交流の輪が広まっていっていますよっていう話だけなんだよね。で、友達の友達はまた友達だから、その友達から友達の輪が広まっていたり、さらに「ああ、あなたこの人たち知っていたのね」ってことがあったり。Facebookなんか、その最たるものであってね。

だから私にとって交流っていうのは身構えるものじゃないし、生涯のポリシーとしているものじゃないけど、やっぱり新しい人と知り合って、新しい人のオピニオンが聞けるっていうのは嬉しい話だよね。小林先生とのコミュニケーションの中で、こうやって新しい3人とも知り合えたわけだから。そういう意味でも、みなさんの意見も将来的に聞いてみたいと思うし、小林先生が普段どんな教え方をしているのかってのは非常に興味があるし。

(一同笑い)

山本:たしかに、場を設けて、「さあ交流しましょう」という形が日本は多いかなと。特に学生の場合はその形が多いと思うので、曽我さんのスタンスはとても納得できました。ちなみに、1年くらいこのゼミをやっているのですが、まだ一度も小林先生にはお会いしたことがなくて。

(一同笑い)

実は今隣にいる荒井さんも、今日初めてお会いしたくらいで。で、そうですね、小林先生は良い意味で適当というか。

(一同笑い)

曽我さん:それ大事だよ。良い意味での適当っていうのはね。

山本:僕が曽我さんのインタビューに関わらせていただいているのも、小林先生に「山本くんやっちゃいなよ」と言われたことがきっかけなので。そのあたり、小林先生も曽我さんと似たようなスタンスというか、人と関わることに対して、あまりハードルを設けないで、コミュニケーションの延長でやっている感じがあります。

曽我さん:いいことだと思います。

西原:本日はありがとうございました。

曽我さん:気軽にメールなり、なんなりください。

西原:では、また連絡させていただきます。

曽我さん:荒井さんはコントラバスのことで困ったら連絡ください。別にコントラバスのことじゃなくてもいいんだけどね。

荒井:ありがとうございます(笑)

全員:では、ありがとうございました!

インタビューを終えて

西原:小林先生の紹介でこのような機会を設定させていただいたのですが、当然国内外で活躍されるプロの指揮者の方にインタビューをさせていただくのは初めてで、インタビュー前はかなり緊張していました。しかしインタビューが始まると、曽我さんは僕の拙い質問にも丁寧に、時にはジョークも交えてお答えいただき、zoomの画面越しでも曽我さんの気さくで明るいお人柄が伝わり、まさにルーマニアの方のようなメンタリティもお持ちであるような気がしました。お話全体を通して僕自身が感じたのは、曽我さんが積極的に行う交流活動や日々の音楽活動は、日頃の生活やコミュニケーションの延長線上にあるという点です。コントラバスや指揮を通して国籍や言語の垣根を超えた音楽活動を数多く行い、様々な音楽家の方と出会いコミュニケーションを重ねることで徐々に交流の輪が広まり、ごく自然な流れとして、今の武蔵野市とブラショフ市の国際交流といった大規模な活動にも繋がっているのだと思います。相手のバックグラウンドを超えて出会いを積み重ねることの大切さを学びました。

荒井:同じコントラバス奏者として、気さくに色々お話を振っていただけてうれしかったです。現在は指揮者として成功されていますが、きっともともとの才能に加えて私たちの想像を超えるような努力と苦労をしてこられたのだろうと思いました。たくさんの経験と実績を積まれているのにもかかわらず、私たち学生に対しても真摯に、そしてユーモアも交えつつ向き合ってくださる姿勢に温かいお人柄を感じました。「まあ僕だってもともとアマチュアだしね」とおっしゃっていたように、プロとアマチュアとを区別せず、むしろプロもアマチュアもある程度同じ土俵に立てることを音楽の魅力だと話されていたことが印象的でした。ここにも沢山の人を巻き込んでいく曽我さんの魅力を感じました。

山本:「交流ということに対して身構えてないんだよ」という言葉に凝縮されている、曽我さんの言葉や姿勢がまとう空気感が、非常に印象的でした。普段クラシックに親しんでいるとは言い難いにも関わらず参加させていただけるということで、まさしく「身構え」てスタートしたインタビューだったので、こんな僕に対しても気さくかつ丁寧に対応してくださる曽我さんからは、人との関わり・コミュニケーションの最高のあり方を見せていただいた気がしました。人と人との出会いを、複雑なことは考えずにただただ楽しむ。そのようなシンプルなマインドで生きていきたいなと感じました。

富松:当日のインタビューには参加することができず、録画したものを拝見させていただきました。プロの指揮者の方と聞いていたので、厳かな雰囲気でインタビューが行われていたと思っていましたが、一学生に過ぎない私たちに対しても優しく、ジョークを交えながらお話ししてくださっていて、人を惹きつけるこういった力がプロの指揮者になるために必要な素質なのではないかと感じました。また、音楽関係はもちろんのこと、その他の事柄に関しても教養の深さと考えの鋭さがうかがわれ、今回のテーマ以外のことに関してもお話を伺ってみたいと思いました。

参考資料

・『芸術を創る脳』対談

:「芸術を創る脳」では曽我大介、羽生善治、前田知洋、千住 博の四名が、編者の酒井との対談の形で芸術の創作過程や創造的な能力について、学問との接点を明らかにした。その著作をもとに、UP(University Press)誌では五人の座談会形式で、芸術の創作活動における本質や普遍性などを語っている。どの分野においても、それを究めた方々の考えは普遍性をもち、共通点が多いということが示される。

・公益財団法人日本科学協会・科学隣接領域研究会,2020,『科学と音楽の邂逅―ベートーヴェン生誕250周年を祝して』「ベートーヴェンはなぜすごいのか」

:ベートーヴェンは、音楽が王侯貴族や皇帝などのパトロンの要望に応える娯楽から一つの確立された芸術作品となる時代のなかで、音楽にレトリック性を独自に生み出したり(交響曲第3番 英雄(1804)など)、同じメロディーを曲の至る所に形を変えてちりばめるツリー構造を創り上げた(交響曲第5番 運命(1808))ことで、音楽における独自のメッセージ性を生み出してきたことを指摘。また、そうした音楽作品の特性以外にも、ベートーヴェンを機に音楽の解釈の仕方が変化したこと、独自の作品を作るための環境整備に力を入れたことがベートーヴェンのすごさであるという。

謝辞

曽我大介様

お忙しい中、小林ゼミのインタビューにお付き合いいただき本当にありがとうございました。また、たくさんの貴重なお写真もご提供いただき、心より感謝申し上げます。インタビュー時は、曽我さんのユーモアを交えたご回答で場の雰囲気も和み、楽しく有意義な時間を過ごすことができました。今後益々のご活躍をお祈り申し上げます。

2021年3月

2020年度東京大学小林真理ゼミ 音楽文化班一同